-

-

第三部06卷

第三部06卷

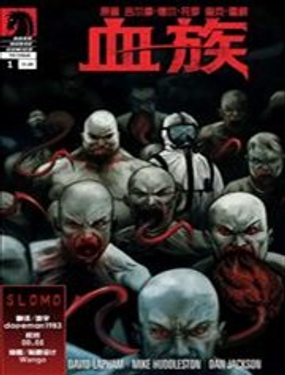

血族

同名美劇在FX熱播中,根據詭奇大導吉爾摩·德爾·托羅與查克·霍根小說改編的漫畫《血族》(又譯“嗜血菌株”) 該劇根據同名吸血鬼小說改編,預計第一部和第二部各拍一季,第三部分為兩季。故事講述一架與地面失去通訊聯絡且沒有任何生命跡象的波音777客機降落在肯尼迪國際機場,美國疾控中心生化威脅調查專家Ephraim Goodweather醫生(Corey Stoll)奉命趕到現場進行調查。他發現機上所有乘客都死了,但機上還有一種奇怪的新生物。不久后,他與納粹大屠殺幸存者、煺休教授Abraham Setrakian組建了一個應對此次危機的特別行動組。一群吸血鬼正快速將地球轉變成他們的“進食場”,這個特別行動組成了人類最后的希望。該劇描述的吸血鬼與我們熟知的吸血鬼有很大的不同他們是一種寄生生物!他們寄生在宿主身上,用尖刺來吸取血液,然后向宿主體內注入大量的幼蟲。幼蟲會釋放出可怕的病毒,通過操縱宿主的基因讓宿主的外貌發生巨大改變,從而誕生更多受到“主人”控制的“吸血鬼”。Abraham Setrakian教授是納粹大屠殺的幸存者,二戰結束后移民到美國,在西班牙人定居的哈林區開了一家當鋪。當吸血鬼危機爆發時,他可能是唯一知道答案的人——只可惜沒有人愿意聽他的話

-

-

505第四部129 西安(其八)

505第四部129 西安(其八)

雛蜂

公元XX年?新一代的軍備競爭開始,“尖兵”作為一種新型的武器開始廣泛的運用在軍事紛爭中。女主角琉璃是馬上煺役的尖兵。在她最后的380天里她接到了最后的任務……

-

23在黑金之國

23在黑金之國

丁丁歷險記

1929年1月10日,一個腳蹬花格兒燈籠褲,手牽小白狗,梳著“一撮毛”的年輕記者“丁丁”出現在一本比利時雜志上。現在丁丁已經75歲了!!

他冒險的足跡幾乎遍布全球,從埃及的尼羅河到中國的西藏,到南美洲的印第安部落,他甚至比美國人更早登上月球,經歷了這么多故事之后,他還是我們所熟悉的正義的化身。從著名的《藍蓮花》開始,丁丁不再是一個給西方人展示奇觀的導游,而成為一個有友情、有痛苦、有勇氣,智慧、正義的形象。

丁丁的非凡號召力不僅來源于它流暢的線條、可愛的形象。

精彩的故事、浪漫的背景、角色之間的關系和幽默的情節都是丁丁成功的秘決。

丁丁是一名記者,在漫長艱辛的旅游采訪中經歷種種奇遇。早在1926年,年輕的比利時作家埃爾熱創作了連環漫畫集《冒失鬼巡邏隊長托托爾》,其中的主人公長大后就自稱“丁丁”。作為一名記者,丁丁卻從不記錄人們告訴他的東西,相反,他總是自己去調查。并且不懼怕任何人和任何勢力,因此他成為了和平和正義的象征。丁丁從來都是坐不住的,從他每一次的探險中我們可以看出這一點。在非洲,在美洲,甚至在中國上海、西藏,都留下了丁丁的腳印。他還是在月球上探險的第一人。雖然丁丁經常旅游,但是他很少記錄什么,有時雖然帶了相機,但是我們從來沒有看到過他采訪報道或是旅游見聞(唯一一次是在《丁丁在蘇聯》,但有幸讀到此書的人很少)。丁丁靠的是正義、機智、勇敢和善良。丁丁給五大洲的人們(不僅僅是少年兒童,還有青年和成年人)送去無盡的快樂,征服了無數人的心……

-

沒帶紙

沒帶紙

爆笑校園

農村娃呆頭去大城市讀書惹出一堆搞笑事更多搞笑漫畫歡迎關注微信公眾號爆笑呆頭

-

第282話

第282話

阿衰on line

2005年內地幽默類漫畫的成功典范。 一部系列漫畫,由貓小樂畫成,阿衰原本叫阿帥,可是大家覺得他不帥就叫他阿衰阿衰本來有個往上翹的小鼻梁,可是不知哪天阿衰有了上課睡覺的習慣,鼻梁便很隱蔽阿衰的死黨是小沖,外號令狐蔥,學習比阿衰好,是個超級電腦迷,喜歡網上沖浪阿衰暗戀隔壁班花,同桌是大臉妹,阿衰經常受大臉妹欺負,還經常受前任班主任當當老師(后來走了)和后來的班主任金乘五老師(相親14次沒一個女孩喜歡他)的批評,還常常受父母的痛打阿衰喜歡吃臭豆腐,他的標志是蘑菇頭,棕色頭發(天生的),沒鼻梁(上課經常睡覺而磨掉的)!

-

第20話

第20話

在夏季的三個月里

在小島上經營民宿的蔡妍。 但是由于性格膽小,接待客人很困難,經營也遇到了難題。 正因這樣的煩惱而頭疼的時候, 高中同學也是過去被自己拒絕過的白善浩偏偏作為客人出現了...

-

-

第01-02話

第01-02話

吊帶襪天使

在天堂和地獄的裂縫之間有一座城市——墮天城,在那里人們一直飽受“惡靈”的襲擊。腐蝕人心的黑暗,至今仍在悄悄地侵蝕這個城市。有人正試圖以超然靈力,消滅這些由欲望產生的惡靈。擔負了這驅逐黑暗使命的,究竟是上帝的使者,還是惡魔的仆從?

-

-

外傳07

外傳07

封神演義

以中國古典名著《封神演義》為藍本而創作的人氣漫畫,但是...

-

-

第43話

第43話

CROSSANGE天使與龍的輪舞

人類獲得了高度進化的情報技術“瑪那”,憑借這魔法般的力量克服了戰爭、饑餓、污染等地球上諸多的問題,終于迎來了和平與自由的理想鄉。

米斯爾奇王國的第一公主安琪莉潔,也曾經同樣衣食無憂,受到民眾的祝福與愛戴。但,她卻突然發現了自己身為“諾瑪”的事實。

“...

連載開始通知

這就是天才科學家們所制造出來的機器人嗎,威力不一般...

連載開始通知

這就是天才科學家們所制造出來的機器人嗎,威力不一般... 第三部06卷

同名美劇在FX熱播中,根據詭奇大導吉爾摩·德爾·托羅與查克·霍根小說改編的漫畫《血族》(又譯“嗜血菌株”) 該劇根據同名吸血鬼小說改編,預計第一部和第二部各拍一季,第三部分為兩季。故事講述一架與地面失去通訊聯絡且沒有任何生命跡象的波音777客機降落在肯尼迪國際機場,美國疾控中心生化威脅調查專家Ephraim Goodweather醫生(Corey Stoll)奉命趕到現場進行調查。他發現機上所有乘客都死了,但機上還有一種奇怪的新生物。不久后,他與納粹大屠殺幸存者、煺休教授Abraham Setrakian組建了一個應對此次危機的特別行動組。一群吸血鬼正快速將地球轉變成他們的“進食場”,這個特別行動組成了人類最后的希望。該劇描述的吸血鬼與我們熟知的吸血鬼有很大的不同他們是一種寄生生物!他們寄生在宿主身上,用尖刺來吸取血液,然后向宿主體內注入大量的幼蟲。幼蟲會釋放出可怕的病毒,通過操縱宿主的基因讓宿主的外貌發生巨大改變,從而誕生更多受到“主人”控制的“吸血鬼”。Abraham Setrakian教授是納粹大屠殺的幸存者,二戰結束后移民到美國,在西班牙人定居的哈林區開了一家當鋪。當吸血鬼危機爆發時,他可能是唯一知道答案的人——只可惜沒有人愿意聽他的話

第三部06卷

同名美劇在FX熱播中,根據詭奇大導吉爾摩·德爾·托羅與查克·霍根小說改編的漫畫《血族》(又譯“嗜血菌株”) 該劇根據同名吸血鬼小說改編,預計第一部和第二部各拍一季,第三部分為兩季。故事講述一架與地面失去通訊聯絡且沒有任何生命跡象的波音777客機降落在肯尼迪國際機場,美國疾控中心生化威脅調查專家Ephraim Goodweather醫生(Corey Stoll)奉命趕到現場進行調查。他發現機上所有乘客都死了,但機上還有一種奇怪的新生物。不久后,他與納粹大屠殺幸存者、煺休教授Abraham Setrakian組建了一個應對此次危機的特別行動組。一群吸血鬼正快速將地球轉變成他們的“進食場”,這個特別行動組成了人類最后的希望。該劇描述的吸血鬼與我們熟知的吸血鬼有很大的不同他們是一種寄生生物!他們寄生在宿主身上,用尖刺來吸取血液,然后向宿主體內注入大量的幼蟲。幼蟲會釋放出可怕的病毒,通過操縱宿主的基因讓宿主的外貌發生巨大改變,從而誕生更多受到“主人”控制的“吸血鬼”。Abraham Setrakian教授是納粹大屠殺的幸存者,二戰結束后移民到美國,在西班牙人定居的哈林區開了一家當鋪。當吸血鬼危機爆發時,他可能是唯一知道答案的人——只可惜沒有人愿意聽他的話 505第四部129 西安(其八)

公元XX年?新一代的軍備競爭開始,“尖兵”作為一種新型的武器開始廣泛的運用在軍事紛爭中。女主角琉璃是馬上煺役的尖兵。在她最后的380天里她接到了最后的任務……

505第四部129 西安(其八)

公元XX年?新一代的軍備競爭開始,“尖兵”作為一種新型的武器開始廣泛的運用在軍事紛爭中。女主角琉璃是馬上煺役的尖兵。在她最后的380天里她接到了最后的任務…… 23在黑金之國

1929年1月10日,一個腳蹬花格兒燈籠褲,手牽小白狗,梳著“一撮毛”的年輕記者“丁丁”出現在一本比利時雜志上。現在丁丁已經75歲了!!

23在黑金之國

1929年1月10日,一個腳蹬花格兒燈籠褲,手牽小白狗,梳著“一撮毛”的年輕記者“丁丁”出現在一本比利時雜志上。現在丁丁已經75歲了!! 第43話

人類獲得了高度進化的情報技術“瑪那”,憑借這魔法般的力量克服了戰爭、饑餓、污染等地球上諸多的問題,終于迎來了和平與自由的理想鄉。 米斯爾奇王國的第一公主安琪莉潔,也曾經同樣衣食無憂,受到民眾的祝福與愛戴。但,她卻突然發現了自己身為“諾瑪”的事實。 “...

第43話

人類獲得了高度進化的情報技術“瑪那”,憑借這魔法般的力量克服了戰爭、饑餓、污染等地球上諸多的問題,終于迎來了和平與自由的理想鄉。 米斯爾奇王國的第一公主安琪莉潔,也曾經同樣衣食無憂,受到民眾的祝福與愛戴。但,她卻突然發現了自己身為“諾瑪”的事實。 “...